Crime Pattern Theory e la geometria del crimine

Tra le teorie più influenti e accreditate della criminologia ambientale abbiamo la Crime Pattern Theory. Definita anche come teoria dei modelli criminali e sviluppata negli anni ’80 da Paul e Patricia Brantingham, cerca di concentrarsi non tanto sul criminale, ma sul dove e sul perché avvengono determinati reati. La teoria, cioè, si concentra sull’ambiente, definito environment, e sulle sue caratteristiche, per scoprire quali sono le situazioni favorevoli a generare crimini.

Vediamo nel dettaglio i contributo di questa teoria alla geometria del crimine.

Crime Pattern Theory: le origini

La Crime Pattern Theory nasce in un periodo in cui le teorie tradizionali risultarono insufficienti per spiegare perché, in determinati luoghi, si registrava un’elevatissima concentrazione di crimini.

La teoria dei modelli criminali ha avuto il merito di introdurre dei concetti nuovi, quelli di nodi, percorsi e margini, per spiegare questa curiosa concentrazione.

Paul e Patricia Brantingham, i pionieri della criminologia ambientale

Dobbiamo la nascita della Crime Pattern Theory a Paul e Patricia Brantingham, che hanno dato un enorme contributo alla criminologia ambientale e alla sicurezza urbana e dell’ambiente.

Sono stati i due studiosi a introdurre, negli Anni Ottanta, la teoria dei modelli criminali per comprendere in che modo l’ambiente, o environment, può influenzare (e favorire) i comportamenti criminali.

I Brantingham erano convinti che il crimine non sia un evento casuale, ma piuttosto il risultato di interazioni prevedibili tra individui e spazi urbani. Inoltre, tutte le persone, criminali inclusi, di solito si muovono su spazi e percorsi abituali. Ecco perché è possibile determinare con enorme probabilità gli spazi dove si possono incontrare maggiori opportunità criminali.

La geometria del crimine secondo la teoria dei modelli criminali

La Crime Pattern Theory di Paul e Patricia Brantingham introduce, come abbiamo anticipato, tre concetti fondamentali.

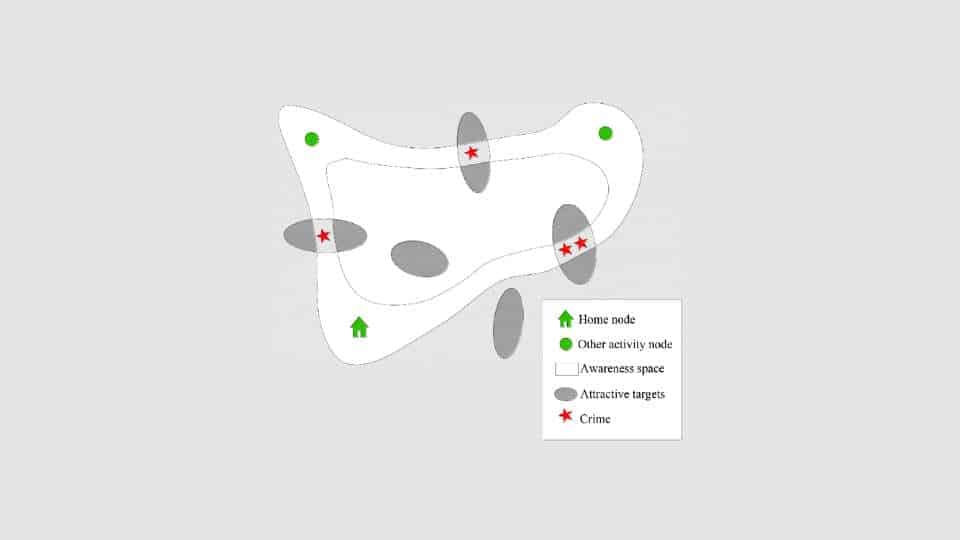

Si tratta di concetti che vanno a generare la cosiddetta “geometria del crimine”. L’intersezione tra i vari concetti genera interazioni e movimenti spaziali che permettono di tracciare una sorta di mappa dei comportamenti criminali.

Il primo concetto introdotto è quello di nodo: i nodi non sono altro che luoghi centrali nella vita quotidiana di un soggetto.

Rappresentano dei nodi l’abitazione, ma anche la scuola o il luogo di lavoro, così come anche centri commerciali o altri punti di partenza o arrivo degli spostamenti quotidiani.

La teoria dei modelli criminali si basa anche sui percorsi: per collegare i nodi tra loro, vengono compiuti abitualmente gli stessi tragitti.

Esistono però anche i margini, ossia delle aree di transizione. Dato che, rispetto ai percorsi, sono meno sorvegliati, i margini hanno un maggiore potenziale criminale.

L’interazione tra nodi, percorsi e margini genera il cosiddetto spazio di consapevolezza.

All’interno di questo spazio l’individuo, criminale o no, si muove a proprio agio. Di solito, i criminali commettono i propri reati proprio all’interno dello spazio di consapevolezza.

Crime generators e crime attractors

Il crimine, secondo la Crime Pattern Theory, di solito si verifica nei punti di intersezione tra gli elementi che abbiamo appena analizzato.

La geometria del crimine e l’analisi di nodi, percorsi e margini permette inoltre di identificare i crime generators e i crime attractors.

Con il termine crime generators si indicano quei luoghi in cui i crimini sono frequenti perché attirano molte persone.

I crime attractors, invece, sono quei luoghi in cui i crimini aumentano perché ambiente (environment) e situazione (situation) rendono le attività illecite favorevoli.

L’importanza delle routine nella Crime Pattern Theory

Altro concetto chiave nella Crime Pattern Theory è quello delle routine quotidiane.

Infatti, secondo la teoria dei modelli criminali, attività regolari, come andare al lavoro o fare la spesa, possono determinare con precisione i percorsi e i nodi che le persone frequentano.

Sono questi movimenti a generare gli spazi di consapevolezza di cui abbiamo appena parlato. Quegli spazi, cioè, in cui le persone sono più propense a commettere crimini, ma anche a subirli.

Pensiamo, ad esempio, a un individuo che passa gran parte della giornata fuori casa a causa del lavoro. Un ladro potrebbe notare la casa vuota durante il suo tragitto quotidiano e decidere di svaligiarla.

In questo esempio, le routine dei due individui hanno portato alla scoperta dell’opportunità criminale.

Fondamenti del modello criminologico: il concetto di environment

Anche il concetto di environment è di basilare importanza nella Crime Pattern Theory.

Con questo termine non si intende il solo ambiente fisico, ma ogni aspetto che circonda l’individuo. Sono incluse nell’evironment le strade, ma anche gli edifici, le infrastrutture, così come pure l’eventuale controllo sociale.

All’interno dell’environment si muovono sia il criminale che le sue potenziali vittime. Secondo la teoria dei modelli criminali di Paul e Patricia Brantingham, quindi, l’ambiente può incentivare o scoraggiare le attività criminali.

Elementi come la mancanza di sorveglianza o la presenza di vie di fuga potrebbero incentivare il criminale all’azione.

Il fattore “situation” come incentivo alle attività criminali

Se l’environment può incentivare l’attività criminale, la situation rende possibili i crimini. Infatti, secondo la Crime Pattern Theory, la situazione rappresenta il contesto specifico in cui avviene il reato.

L’ambiente, in sostanza, può predisporre al reato, ma è la situazione favorevole che lo rende possibile. Stando alla teoria, infatti, il crimine si verifica solo se intercorre una situazione particolarmente favorevole per l’atto criminale.

Applicazioni pratiche: l’analisi dei “punti caldi”

La Crime Pattern Theory non è una semplice teoria, in quanto trova applicazioni pratiche.

Quella più immediata è l’analisi dei punti caldi, i cosiddetti hot spots, ossia le aree in cui il numero di crimini è più elevato.

In base a quanto detto fino ad ora, appare chiaro che gli hot spots non sono casuali. I punti caldi si generano dall’interazione di routine, environment e situation particolarmente favorevoli.

La geometria del crimine e queste informazioni su ambiente, routine e situazioni favorevoli possono essere sfruttare ai fini preventivi. In sostanza, l’analisi dei punti caldi può essere d’aiuto per scoraggiare i reati, invece che per intervenire a crimine già avvenuto.