L’attentato al Crocus City Hall (Mosca): analisi di un attacco di massa

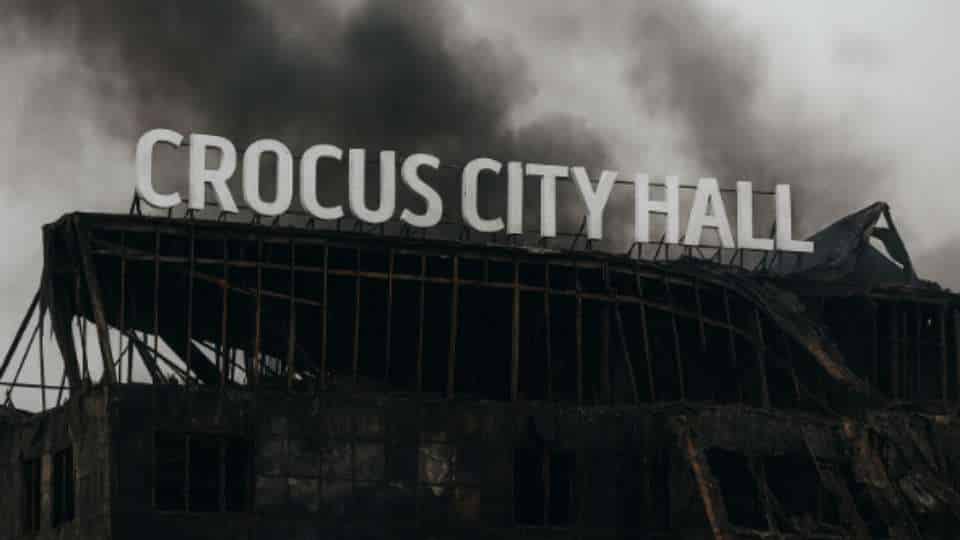

Il 22 marzo 2024, l’attentato al Crocus City Hall ha scosso l’opinione pubblica internazionale, segnando una delle stragi più gravi compiute in territorio russo negli ultimi anni. Un commando armato, riconducibile a un’organizzazione jihadista, ha fatto irruzione durante un evento affollato, aprendo il fuoco sui presenti e appiccando un incendio che ha provocato decine di vittime e centinaia di feriti.

Oltre alla drammatica cronaca dei fatti, questo episodio solleva interrogativi cruciali in ambito criminologico, geopolitico e investigativo: quali sono le modalità operative di un attacco di massa? Quali segnali possono precederlo? Che ruolo hanno l’intelligence e la prevenzione?

In questo articolo analizziamo nel dettaglio le dinamiche dell’attentato al Crocus City Hall, le ipotesi investigative emerse, il profilo degli attentatori e il contesto internazionale che fa da sfondo a questa escalation di violenza.

L’attentato al Crocus City Hall: i fatti

L’atto terroristico è stato rivendicato dall’Isis e il numero di terroristi identificati ammonta ad almeno quattro uomini.

Attentato al Crocus City Hall: la matrice jihadista

- un breve testo in arabo da parte di Amaq;

- un altro comunicato più dettagliato;

- la pubblicazione di una fotografia dei quattro attentatori;

- la diffusione di un video in soggettiva della sparatoria.

In questo contesto, infatti, il livello di attenzione e impegno delle forze armate e di sicurezza russe nel campo della lotta al terrorismo è nettamente diminuito a causa delle energie e delle risorse destinate allo sforzo bellico e alla repressione dell’opposizione interna.

La forte rivalità tra Russia e Stato Islamico

- invasione dell’Afghanistan nel 1979, quando era ancora Unione Sovietica, che ha prodotto in reazione la nascita del jihadismo globale e la fondazione di Al-Qaida nel paese asiatico;

- due guerre di Cecenia del 1994-1996 e del 1999-2009, la Siria dopo l’intervento militare di Mosca a favore del Presidente autoritario Bashar al-Assad avviato nel 2015, e oggi diversi paesi dell’Africa;

- assalto alla scuola di Beslan del 1° settembre 2004, con un bilancio di ben 334 morti, provocato da attentatori islamisti fautori della causa del separatismo ceceno;

- attentato del 31 ottobre 2015, rivendicato dallo Stato Islamico, contro un aereo civile russo proveniente dall’Egitto e precipitato sulla penisola del Sinai, provocando la morte di tutte le 224 persone che erano a bordo.

Il profilo degli attentatori: tra radicalizzazione e fanatismo ideologico

Dietro l’attentato al Crocus City Hall, si celano figure riconducibili al radicalismo islamico, presumibilmente affiliate a una cellula jihadista operante tra l’Asia centrale e il Medio Oriente.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, gli attentatori sarebbero giovani adulti con un passato di marginalità, soggetti a dinamiche di radicalizzazione islamica, facilmente manipolabili dai gruppi estremisti tramite propaganda online e contatti sotterranei.

I loro profili criminali presentano elementi comuni a molti autori di attacchi terroristici recenti: assenza di precedenti penali gravi, uso di pseudonimi nei canali di comunicazione e formazione militare di base ottenuta in zone di conflitto.

Questo tipo di reclutamento rispecchia un pattern noto nei fenomeni di terrorismo jihadista, dove le motivazioni ideologiche si intrecciano con sentimenti di alienazione sociale, rivalsa e indottrinamento.

Analizzare il profilo degli attentatori consente non solo di comprendere le dinamiche del singolo episodio, ma anche di migliorare i modelli di prevenzione del terrorismo internazionale, agendo su contesti educativi, culturali e tecnologici.

Il contesto internazionale: terrorismo, tensioni geopolitiche e minaccia globale

L’attentato al Crocus City Hall non può essere letto come un evento isolato, ma si inserisce in un contesto internazionale sempre più complesso e instabile.

Conflitti in corso, come quello tra Russia e Ucraina, l’instabilità in Medio Oriente e l’attività di gruppi estremisti in aree come l’Afghanistan e il Caucaso, alimentano una rete globale di odio ideologico e violenza politica.

La Russia, già impegnata su più fronti militari e diplomatici, diventa un bersaglio strategico per chi intende colpire un simbolo del potere e della cultura nazionale.

In questo scenario, il fondamentalismo islamico si riafferma come una delle principali minacce alla sicurezza globale, capace di agire sia tramite cellule strutturate sia attraverso lupi solitari ispirati da narrazioni radicali.

L’attacco di Mosca ha risvegliato l’allerta in tutta Europa e oltre, riportando al centro dell’agenda internazionale la necessità di una risposta coordinata contro il terrorismo globale.

Le implicazioni geopolitiche sono evidenti: si inaspriscono i rapporti tra blocchi di potere, si rafforzano le misure di sicurezza interna e si rinnova il dibattito sulla gestione dell’estremismo nei flussi migratori.